- ホーム

- ブログ

ブログ

東福寺の紅葉は今こんな感じ

2021/11/09昨日、11月8日、東福寺の通天橋から撮影しました。

秋色正浓,这遍布洗玉澗溪谷的通天枫树红叶,颜色各有不同,青的嫩绿,黄的深黄,红的深红,有的已是褐色,姿态万千,在明亮、高远的蓝天映衬下,显得更加漂亮。

Qiūsè zhèng nóng,zhè biànbù xǐ yù jiàn xīgǔ de tōngtiān fēng shù hóngyè,yánsè gè yǒu bùtóng,qīng de nènlǜ,Huáng de shēn Huáng,hóng de shēnhóng,yǒu de yǐ shì hèsè,zītài wànqiān,xún lì duōzī,zài míngliàng、gāoyuǎn de lántiān yìngchèn xià,xiǎnde gèngjiā piàoliang.

訳文:

秋たけなわ、この洗玉澗の渓谷に一面に広がる通天もみじの紅葉は、色さまざま。緑はもえぎ色へ、黄はこきき色へ、赤は真紅へ、褐色になっているのもあり、いろいろな姿が、明るく高い青空に映え、さらに美しい。

「天牛」って何?

2021/11/08「天牛」が樹木を食い荒らしているとのニュースをみました。

「天牛」ってなに?

「水牛」は知ってますけど・・・。水牛の角で作った毛筆を持っていますよ。

「神戸牛」か「近江牛」か「松坂牛」か・・・・いずれも違います。

天丼と牛丼のコラボで「天牛」!・・・いえ、違います。

ああ、わかった!天神さん(北野天満宮)の牛や!・・・いえ、違います。

天にお住いのお牛さま!・・いえ、違います。

この天牛、食べられません

答え:「天牛」とは、中国語で「カミキリムシ」のこと

このほど、樹木を好んで食い荒らす外来種のカミキリムシ「サビイロクワカミキリ」が、福島県郡山市で国内では初めて見つかったそうです。

郡山市内では、すでに街路樹が枯れて倒れるなどの被害が相次いでいるそうで、

車に乗っているときや歩いているときに、突然木が倒れてきたら本当に怖いです。

私はカミキリムシに対して、そカブトムシかクワガタと同じ感覚で、それほど悪い印象はありませんでした。

でもこの外来種のカミキリムシは害虫

日本首次发现外来物种锈色粒肩天牛

在日本福岛县郡山市发现了一种中国等地原生的大型天牛科昆虫锈色粒肩天牛。

这是日本国内首次发现这种天牛。

距郡山车站以西7公里左右的大道旁种植有54棵朝鲜槐,其中的52棵已遭虫害,有一棵已经枯萎倾倒,有三棵由于虫蛀严重有倾倒的危险,所以有关方面已将其砍伐。

日本で初めて発見された外来種のサビイロクワカミキリ

中国などが原産の大きなサビイロクワカミキリが、福島県郡山市で発見されました。

この種が日本で発見されたのは今回が初めてです。

郡山駅から西へ約7kmの大通りには、54本のイヌエンジュが植えられていましたが、52本が病害虫に侵され、1本が枯れて倒れ、3本がひどい病害虫に侵されて倒壊の恐れがあったため、伐採されました。

どうして「天牛」というのでしょうね?

調べてみると、

天牛因其力大如牛,善于在天空中飞翔,因而得天牛之名。

Tiānniú yīn qí lì dà rú niú,shànyú zài tiānkōng zhōng fēixiáng,yīn'ér dé tiānniú zhī míng

天牛という名前は、その力が牛のように強く、空を飛ぶのに長けていることから名付けられました。

力が強くて、空を飛ぶって「ヒーロー」みたいです。

でもこの外来種は「ヒーロー」ではなく、「悪者」。

「ハカイダー」か「ショッカー」か「ドロンボー一味」か

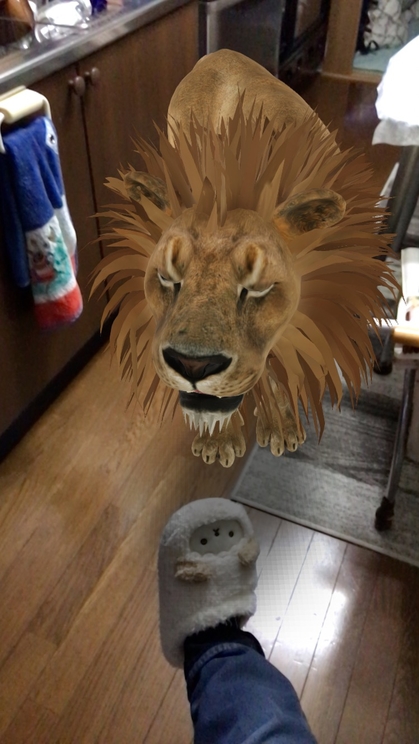

家に猛獣が来た!

2021/11/07台所に猛獣が出現

羊のスリッパでキック!

好玩有趣的手机摄影功能!

これは携帯の撮影機能を使って撮りました。

グーグルで「ライオン」と検索すると、

ライオンの説明が出てきます。

その中の「実物大のアフリカライオンを近くで見る」の下にある

「3D表示」をタップすると動くライオンが現れてビックリ‼️

ライオンの他にトラも出た!

さらに、パンダやウサギ、ヘビなども出ます。

台所が動物園になりました。

おもしろい機能があるものですね。

中国語で「ライオン」は‟狮子shīzi”

「トラ」は、‟老虎lǎohǔ”

「パンダ」は、‟熊猫xióngmāo”

「ウサギ」は、‟兔子tùzi”

「ヘビ」は、‟蛇shé”

「動物園」は、‟动物园dòngwùyuán”

この機会に是非これらの動物は中国語でなんというか覚えて下さいね。

新しい500円硬貨

2021/11/06先日11月1日に、21年ぶりに新しい500円玉が発行されました。

500円玉ができて21年。21年も経つのですね、ついこの前のような気がします。

新しい500円玉は、偽造に対するセキュリティを向上させるために、素材などの面で工夫されているそうです。

新版500日元硬币的大小和基本设计与旧版并没有太大变化,

Xīnbǎn 500 rìyuán yìngbì de dàxiǎo hé jīběn shèjì yǔ jiù bǎn bìng méiyǒu tài dà biànhuà

但出于防伪目的,使用镍等三种金属,

Dàn chūyú fángwěi mùdì,shǐyòng niè děng sān zhǒng jīnshǔ

采取了中心部分为银色,外侧包围金色圆环的双色设计,

cǎiqǔ le zhōngxīn bùfèn wéi yínsè,wàicè bāowéi jīnsè yuán huán de shuāngsè shèjì

并对旧版硬币侧面的等距凹槽在幅度和形状上进行了部分改变,构造更为复杂。

bìng duì jiù bǎn yìngbì cèmiàn de děngjù āo cáo zài fúdù hé xíngzhuàng shàng jìnxíng le bùfèn gǎibiàn,gòuzào gèngwéi fùzá

訳文:

新500円硬貨の大きさや基本的なデザインは旧硬貨と大きく変わりませんが、

偽造防止のために、ニッケルを含む3種類の金属を用い、

中心は銀色、外側を金色のリングで囲んだ2色のデザインを採用し、

旧硬貨の側面にある等間隔の溝の幅や形状を一部変更し、より複雑な構造になっています。

解説:

镍niè ニッケル

镉镍电池 gé niè diànchí |ニッケルカドミウム電池.

凹 この漢字は、āo と読みます。

意味は、くぼむ.へこむ;中のくぼんでいるさま.

凹地 āo dì /くぼ地.

这段墙凹进去了 Zhè duàn qiáng āojìn qù le /ここの壁はへこんでしまった.

この反対語は 凸tū です。

凹凸不平 āotūbùpíng /でこぼこして平らでない

まだ新しいのは見ていませんが、金と銀の二色とは、なんかゴージャスな感じ。

2021年度には2億枚が発行される予定で、

現在、約50億枚が流通している旧500円硬貨は、新硬貨が発行されても引き続き使用できるそうです。

そら、そうですね。使えなくなったら怒りますよ。

ドラえもん型貯金箱にためている、ずっしり重いまあまあの数の500円玉、使えない〜〜なんてなると、エライことです。

看板に注目 ペット禁止

2021/11/05街などで見かける看板で、中国語を勉強するのも一つの方法です。

これは先日見かけた立て看板です。

日本語→ペット禁止

中国語→禁止宠物

‟禁止宠物”???????

‟宠物”は「ペット」でいいのですが、‟禁止宠物”では、何が禁止なのか、禁止するのは何なのか、どう禁止なのかが抜けています。

そこで、

‟禁止携带宠物”というふうに、‟携带(持ち込み)”をプラスするとか、

“禁止宠物入内”というふうに、‟入内(建物内に入る)”を加えるなどするとハッキリします。

日本語で「ペット禁止」は、ペットを「連れて入るのが」と言わなくても分かりますが、

中国語では、そこまで言わないと意味不明になってしまいます。

日本語に引きずられないように注意したいものですね。

-

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統

中秋節の魅力を探る - 月と団らんの美しい伝統みなさん、こんにちは。 大家好!中秋节快乐!今日10月6日は十五

-

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法

速くて聞けない?中国語で壁を越える練習法みなさん、こんにちは。 大家好!先日、中秋節に関する中国語の音声を用意

-

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現

中国語でショッピングをマスター!知っておきたいスラング表現みなさん、こんにちは。 大家好!中国語を勉強していて

-

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?

中国語成語の奥深い世界「风马牛不相及」の「风」の意味とは?みなさん、こんにちは。 大家好!先日、テキストに「风

-

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社

中国語が体に染み込む紅葉の松尾大社みなさん、こんにちは。 大家好!先日、金曜クラスの受講者のみなさんと一緒に、