- ホーム

- ブログ

ブログ

「水無月」最後の日に「水無月」を

2022/06/30今日6月30日は「水無月(6月)」最後の日。

今年も半分過ぎました。

光陰矢の如し。[光阴似箭]ɡuānɡyīnsìjiàn.

一年の折返しにあたる今日、京都の多くの神社では「夏越祓」が行われます。

「夏越祓」とは、1年の半分にあたる6月30日に、この半年の間に身に溜まった穢れを落とし、残り半年の息災を祈願する神事で、「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」や「人形流し」で厄をはらいます。

祈祷下半年无病息灾!

Qídǎo xiàbànnián wú bìng xī zāi.

下半期、無病息災で過ごせますように!

そしてこの日に欠かせないのが和菓子の「水無月」です。

水無月の由来

平安時代から、宮中では冬の間に氷を「氷室」で保管し、夏になるとそれを食べて暑気払いをしていました。

京都市北区西賀茂地区に「氷室」というところがありますが、ここはすなわちかつて氷を製造、貯蔵した場所です。

しかし、当時氷は庶民には大変貴重なもので、なかなか口にできませんでした。

そこで庶民は小麦粉と砂糖でお菓子を作り、三角形に切って、氷の代用品として暑気払いをしました。

上に載っている小豆は悪魔や邪気を祓う意味合いがあります。

「水無月」最後の日に「水無月」を食べて、この暑さと邪気を吹き飛ばし、コロナウイルスの残党を寄せ付けずに

今年の後半も元気で過ごしたいものです。

水不足の解決策

2022/06/29昨日6月28日、近畿も梅雨明けしたと気象庁の発表がありました。

「梅雨明け」は中国語で”出梅 chūméi”と言います。

まさしく「梅雨を出る」ですね。

今年は梅雨の期間が過去最短。

じめじめべたべたの期間が短いと嬉しいですが、

梅雨が短いと言うことはそれだけ雨量も少ないと言うことで、

水不足の懸念が高まっていているそうです。

一方、先日お伝えしたように、中国では大雨。

中国の水を日本に持ってくることができればいいのですが。

中国では、「南水北調」という南方地域の水を北方地域に送って、慢性的な水不足を解消するプロジェクトがあります。

“南水北调”(nán shuǐ běi diào)即“南水北调工程”。

この”调diào ”は「調べる」という意味なのはご存知でしょうが、

ここでは「移動させる」ということを表します。

ですから“南水北调”は「南の水を北に移動させる」という意味になります。

では、中国の水を日本に持ってくるのであれば「中水日调」になりますね。

夢のような話ですが、将来技術がすご~~く発達して、世界規模で国同士がお互いに助け合えれば素敵だと思います。

私の暑さ対策

2022/06/28昨日の京都の最高気温は34.1度。

今日はさらに気温が上がり35度の予想です。

また6月にもかかわらずこんなに暑いとは……。全く閉口します。

体がこの暑さに慣れていないので熱中症に注意です。

屋外での活動のみならず、自宅で熱中症になるケースが少なくないそうです。

「このくらいなら我慢できる、まだ6月だから」と思わずに適切にエアコンをつけることが大切ですね。

そんな折、政府は「節電のご協力をお願いします」という、初の「電力供給逼迫注意報」を発令しました。

節電は大事ですが、体調を崩さないよう無理のない範囲でつけなければなりませんね。

私などは特にエアコンが苦手な方で「扇風機派」です。

でも風に当たりすぎると体調を崩しやすいので、こちらも注意です。

ではどうすれば涼しいかなぁと考えたときに、やはり体の中から冷える「かき氷」が食べたくなりました。

刨冰 bàobīng

吃起来口感细腻、入口化渣,消暑降温效果特佳。

Chī qǐlái kǒugǎn xìnì、rùkǒu huà zhā,xiāoshǔ jiàngwēn xiàoguǒ tè jiā.

日本語意訳文:

かき氷

なめらかな口当たりと、とろけるような味わいで、夏の暑さを和らげる効果は抜群です。

しかし、これも食べすぎるとお腹を壊すので注意です。

どれをとっても、「ほどほど」が大事ですね。

どうぞ皆さまご自愛ください。

中国、昨夜の大雨警報

2022/06/27中国の大雨

中国では、先月から南部の広い範囲で断続的に大雨が降って大きな被害が出ています。

中央气象台6月26日18时继续发布暴雨黄色预警。

Zhōngyāng qìxiàngtái 6 yuè 26 rì 18 shí jìxù fābù bàoyǔ huángsè yùjǐng.

6月26日18時現在、中国の中央気象台は、引き続き大雨の黄色警報を発令しています。

6月26日20時から27日20時頃にかけて、四川省、陝西省、湖北省、河南省、山東省など14省の広い範囲で、集中豪雨の予報が出ています。

雨量が多い地域では局地的に200mmの大雨が降り、雷や強風、ひょうなどが伴うということです。

この気象は、

「ラニーニャ現象」、中国語で、”拉尼娜现象Lānínà xiànxiàng”が原因だそうです。

各地で公共交通機関が止まっているとみられ、

経済活動に与える影響も懸念されます。

被害が広がらないように切に願います。

暑いときに食べるこれ、おススメ

2022/06/26暑さ猛威

昨日はとても暑かったですね。

6月としては観測史上初めて40度を超える地域が出たなど全国的に猛烈な暑さに見舞われました。

京都市でも最高気温が33度となりました。

暑い時にアイスクリーム等も良いのですが、カロリーをあまり気にせずに、あっさりさっぱりした「ところてん」もオススメです。

これは三杯酢にしました。

「ところてん」は中国語で‟凉粉liángfěn”と訳されていることが多いですが、

実際は「ところてん」と‟凉粉liángfěn”は材料が違います。

「ところてん」はテングサやオゴノリなどの海藻から作られますが、

‟凉粉liángfěn”は、お米やサツマイモ、えんどう豆などが原料です。

まあ、見た目や食感も似ていますし、同じようにお酢や醤油をかけて食べるので、

「ところてん」は中国語で‟凉粉liángfěn”と訳されているのでしょう。

凉粉的食用益处

凉粉的消暑解热作用是广为人知的,夏季食用可缓解气候带来的燥热感,令身体更舒畅。

夏の暑さを和らげる効果はよく知られていますが、夏に食べると暑さによる乾きを和らげ、体を快適にすることができます。

急に暑くなって体がこの暑さに慣れず、なんだか体調がすぐれなくてしんどい。

こまめに水分補給して、エアコンをつけるなど、気をつけましょうね。

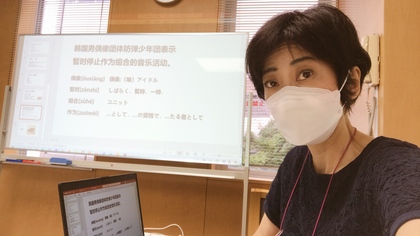

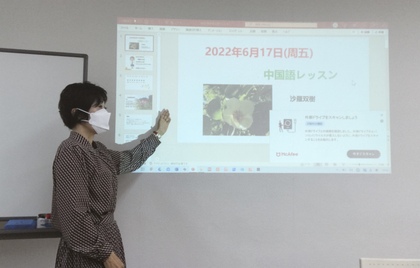

昨日の授業風景

2022/06/25昨日の授業風景

昨日、中国語の教室「良知学舎(りょうちがくしゃ)」の授業では、

文末に付く「吧」と「 呢」の用法や

動詞+「着」の文法解説と「正、正在、在」との違いなどを解説しました。

さらに、こんなのもやりました。

「防弾少年団」とは、BTSのことです。

受講されている方の中にちょうどBTSのファンの方がいらっしゃいました。

また、「組合」というと、労働組合の「組合」が思い浮かびますが、

「ユニット」という意味になるのはおもしろいですね。

梅雨のお家の事情

2022/06/24梅雨のお家の事情

新聞の人生相談を読むと、人にはそれぞれ様々な悩みや問題があるのだなと改めて思います。

外見は幸福そうな家でも、それぞれみなお家の事情があるということを表す中国語のことわざに、

‟家家有本难念的经。jiājiā yǒu běn nánniàn de jīng.”というのがあります。

〔经 jīng〕は、「経典、宗教の教義を述べた書、お経」のことで、

‟难念的经”は「読むのが難しい経典」という意味ですが、「頭を悩ます難しいこと」のたとえで、

文全体では、「どの家庭にもそれぞれ困難がある、どこの家にも頭を悩ますいざこざがあるものだ」ということを表します。

このことわざを使ったこの時期にピッタリのちょっとおもしろい表現をご紹介します。

”梅雨季节一到,雨水增多,家里变得潮湿,黏腻,让人感觉不适。

Méiyǔ jìjié yí dào,yǔshuǐ zēngduō,jiālǐ biànde cháoshī,niánnì,ràng rén gǎnjué búshì.

黄梅天,家家除了一本难念的经外,还有难除的潮湿!”

Huángméitiān,jiājiā chúle yì běn nánniàn de jīng wài,háiyǒu nán chú de cháoshī.

日本語の意訳:

「梅雨に入ると雨が増え、家の中がじめじめ、ベタベタして不快になります。

梅雨にはどこの家にも頭を悩ますいざこざの他に、取り除くのが難しい湿気にも悩まされます!」

本当にこの時期、家の中がじめじめ、床はベタベタ。

梅雨の晴れ間には、窓を全開にして出来るだけ風を通すようにしています。

家の様々な問題も、家族がお互いに風を通すようにうまく意思疎通できれば、解決策も見つかるかもしれませんね。

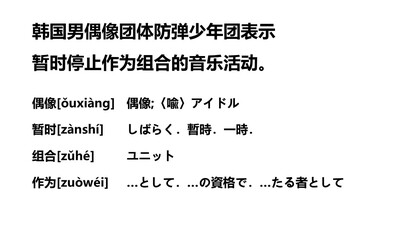

京都御苑、閑院宮邸跡のお庭

2022/06/23京都御苑の閑院宮邸跡

お庭のあじさいが見ごろです。

まさに癒しのスポット!

在这里散步,使人忘记一切烦恼。

Zài zhèli sànbù,shǐ rén wàngjì yíqiè fánnǎo.

ここを散歩すると、すべての悩みを忘れることができます。

神明と明神の鳥居

2022/06/22神明と明神の鳥居

神社でよく見かける「鳥居」ですが、

中国語訳:

鳥居には、一説によると、60以上ものさまざまな種類や形があるとされています。

たくさん種類や形がある鳥居ですが、大別すると神明鳥居と明神鳥居の2種類に分かれます。

この2種類の鳥居がすごく近い距離で建っているのが、ここ、京都御苑の白雲神社です。

写真の奥の方の鳥居--神明鳥居

神明鳥居はもっとも古いタイプの鳥居で、2本の柱の上にまっすぐな木材を乗せ、柱と柱の間にもう一本木を渡して強さを増したもので、形がとてもシンプル。

写真の手前の方の鳥居--明神鳥居

明神鳥居は、よく見られる形で、2本の柱の上に乗った横柱の両端が上に向かって反っているのが特徴です。

鳥居も神明鳥居から明神鳥居へと豪華に変化してきたそうです。

名称も「神明」と「明神」と漢字が逆になっているのもおもしろい。

鳥居って普段見上げて形がどうなっているか詳しく見ることはあまりありませんが、

少し立ち止まって、違いを見つけてみてはいかがですか?

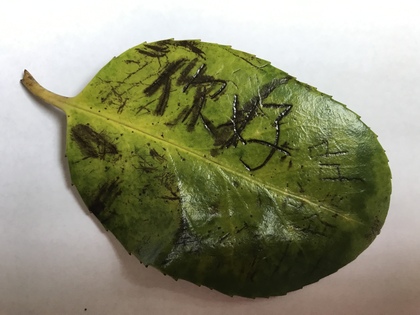

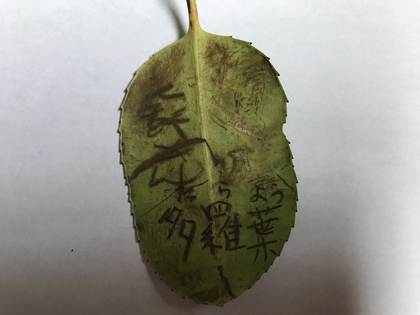

葉書の「葉」

2022/06/21葉書の「葉」

豊かな自然に囲まれた国民公園である京都御苑は、市民の憩いの場となっています。

ここに生育する樹木は約5万本、500種を超えるそうです。

なかでもちょっと目を引いた植物が「多羅葉(たらよう)」という樹木。

御苑の西南にある宗像神社のお社のそばにありました。

この樹木の葉、葉書の「葉」なのです。

葉書の葉ってどういうこと?

実はこの「多羅葉(たらよう)」という樹木の葉が葉書の始まりだと言われています。

葉の裏に木の枝などで傷をつけて文字を書き、相手に渡して伝えたことが、まさに葉に書く「葉書」始まり。

この多羅葉(たらよう)の葉は特別な成分を含んでいて、傷をつけると色が黒く変色して、文字が浮かび上がります。

‟你好”と書いてみました。

平安時代にはこの葉にお経を書いたり、

火であぶると黒い模様が浮きあがるので、それで吉兆の占いをしたり、

とても特別な樹木として神社仏閣で植えられて大切にされていたようです。

ああ、だから、宗像神社の境内にあったのか、と納得。

手紙を書くことが少なくなり、連絡はほぼメールという今の時代から見れば、

葉っぱに字を書いて人に送るって、風流ですね。

でも、葉に文字はたくさん書けない!?

定額外扱いで63円ではいかない!?

中国語で葉書は、‟明信片 mínɡxìnpiàn”

絵はがきは、‟美术明信片 měishù míngxìnpiàn”と言います。

”美术”は「美術」のことです。

では、「多羅葉」の葉書もある意味「美術的」なので、絵葉書の一種に入るのでしょうかね?

「散る」という中国語は‟谢”

2022/06/20先日の授業で、京都御苑に沙羅双樹が咲いていることや、あちこちでアジサイが咲いていますね、と花のテーマを取り上げました。

「6月に咲く花は多いですね」とある受講生の方。

そして別の方から『「花が咲く」の咲くは中国語で‟开”ですが、花が散るとはどういうのですか」と質問されました。

「花が散った」は中国語で〔花谢了Huā xiè le〕。

「散る」は‟谢”と言います。

なんと‟谢谢”の‟谢”です。

受講生のみなさん、「えっ?「散る」は‟谢”?」と目を丸くされていました。

辞書で〔谢xiè 〕を調べると、

①感謝(する).お礼(を言う).

②官職を辞する.

③辞退する.断る.

④謝る.わびる.

⑤(花や葉などが)衰える.しぼむ.散る.

との記載があります。

さらに〔谢xiè 〕を調べると

造字本义:古代年迈官员委婉辞职御任。

字のもともとの意味:古代、老いた官吏が婉曲的に仕事を辞したこと。

と書いてありました。

なるほど、辞書の解釈に合わせると、その老いた官吏は

①いままでありがとう、と感謝。

②今度、官職を辞することになりました。

③続けてやってくださいというお誘いも辞退します。

④すまん、もうしわけないのう。

⑤もうワシは衰えた。

と、言ったのでしょうか。

「大化」から始まった元号

2022/06/19今日6月19日は元号の日

京都山科区の「御陵」に、天智天皇陵があります。

645年(大化元年)の今日6月19日、天智天皇(当時は中大兄皇子)が、日本初の元号「大化(たいか)」を制定しました。

「大化の改新」の「大化」です。

以来、現在の「令和(れいわ)」まで、なんと248もの元号が定められています。

元号は、もともと中国の封建王朝が年を数えたり記録するために用いた名称です。

通常、君主によって発動されます。

先秦の時代から漢の初期までは年号がありませんでしたが、紀元前140年、漢の武帝が即位した後に初めて「建元」という元号が作られました。

中国語訳:

年号原来是中国封建王朝用来纪年的一种名号。

一般由君主发起。

先秦至汉初无年号,公元前140年,汉武帝即位后首创年号,始创年号为‟建元”。

そもそも元号は必要なのかと思う方もいるでしょうし、実際、西暦の方が都合のよい場合も多いです。

しかしながら、この元号、現在は日本しかないそうです。

天智天皇から約1400年続く元号、慣れ親たしんだ元号、やはりこれからもあったほうがよいと思います。

おいしくて怖いイカ

2022/06/18イカ飯作りました

このところ、イカもお値段が高くてなかなか買えませんが、近くのスーパーでいつもより少し安かったので、久しぶりに「イカ飯」を作りました。おいしく出来ました。

イカ飯の作り方 乌贼饭的做法

1.イカの頭を胴体からはずし、水洗いする。

把鱿鱼的头部从身体里揪出来, 洗净。

2.もち米は1時間浸水させ、水洗いして、イカの胴にスプーンで詰める。

糯米泡一小时,洗净。用小勺填装进鱿鱼筒里。

3.イカの胴の開口部に爪楊枝を刺し通し、しっかりと閉じる。

用牙签穿过鱿鱼筒的开口,收牢。

4.水、しょうゆ、砂糖、酒、下ごしらえしたイカの胴とイカの足を圧力鍋に入れ、20分ほど加熱する。

将水、酱油、糖、清酒、准备好的鱿鱼筒和鱿鱼腿放入高压锅,煮20分钟。

「烏賊」の語源(水産庁のサイトより)

最初の文字は「鳥(とり)」ではなく「烏(からす)」です。

海の生き物であるイカになぜ烏(からす)の文字が使われているのでしょうか。

これは中国の古書『南越志』に記されている故事が由来となっています。

死んだふりをして海面にぷかぷかと浮かんでいるイカを烏(カラス)がつつきに来ると、

イカは突然腕を伸ばしてカラスを絡めとり、海中に引きずり込んでしまった、

という話から「烏」を襲う「賊」という意味で「烏賊」という漢字が当てられたそうです。

イカ、怖いですね~~。

『南越志』というのは、中国史で最も古い3つの王朝、夏、殷、周の時代から東晋の時代までの

嶺南と呼ばれる広東・広西一帯における、

変わったものや建物の歴史、遺跡、おもしろいこぼれ話や裏話、逸話などが書かれた本です。

中国の昔の人は、死んだふりをしてカラスを襲って食べているイカを見たのでしょうか。

ゆったり近江塩津駅

2022/06/17今日は少し遠出です。

ここは近江塩津駅。

滋賀県の駅では最北端の駅で

湖西線と北陸線が交わるところです。

この駅から、全長5,170メートルという長いの単線トンネルを抜けると、敦賀の1つ手前の新疋田駅です。

冬には雪がよく降りますが、今は新緑がとっても綺麗です。

鹿も猿も猪もいます。

沿線で親子の鹿が散歩していました。

駅舎からホームへは階段を登ります。

その階段はとても急で、ビックリ!。

「遠方に出かける、遠出する」という意味の中国語は “出远门 chū yuǎnmén”

出かけるということを中国語で‟出门”というので、その真ん中に“远”(遠い)が挟まっている形です。

例文:

这次是出远门,你可要注意身体呀。

こんどは長旅になるから,くれぐれも体を大事になさいよ。

今回は京都から近江塩津まで新快速で1時間13分なので、くれぐれも体を大事にしなければならないような長旅ではないのですが。。。。

今日は和菓子の日(父の作品)

2022/06/16今日は和菓子の日

和菓子の日の由来

平安中期に疫病が蔓延したことがありました。

第54代天皇の仁明天皇は、疾病よけと健康招福を祈って

年号を「承和」から「嘉祥」と改め、

その元年(848年)の6月16日に、16個の菓子や餅を神前に供えたとされます。

これを起源として、6月16日に厄除け・招福を願って菓子を食べる習俗が、さまざまに形を変えながら伝わりました。

江戸幕府では、6月16日を嘉祥の日とし、直接将軍に拝謁できる大名や旗本などに大広間で和菓子を与えたということです。

「疾病よけと健康招福」を祈って!

和菓子職人の父が作りました。

今盛りの紫陽花の花

今、見頃の菖蒲

青葉と観世水

カメも泳いでいます。

和菓子を食べるとリラックスできますね。

吃和菓子就能放松一下精神。

梅が熟す[梅雨]入り

2022/06/15梅雨入り

昨日6月14日、近畿など梅雨入りが発表されました。

京都市内は14日早朝から小雨で、昼過ぎには結構降りました。

今朝も弱い雨が降っています。

「梅雨」の由来とは?

每年六月初到七月中旬前后,从中国长江流域一直到日本南部,出现持续天阴有雨的现象。

此时,正值梅子成熟期,故称“梅雨”。

日本語訳:

毎年6月上旬から7月中旬にかけて、中国の長江流域から日本の南部にかけて、曇り空で雨が降る状態が続きます。

この時期、梅が熟すことから「梅雨」と呼ばれるようになりました。

梅雨の3つの特徴

雨が続き、湿度が高く、むっとする。

中国語では:↓↓

梅雨三大特点

雨连连、湿哒哒、闷兮兮Yǔ liánlián、shī dādā、mēn xī xī

昨日も今日も気温がそれほど上がらず、少し肌寒いくらいで、むっとすることはありません。

いつも自転車でいくところを、雨なので、新しく買った傘をさして歩いて行くと道すがら

「こんなところにこんな花が咲いている」

「このお店にこんなもの置いてある」など

小さな発見があって、また楽しいものです。

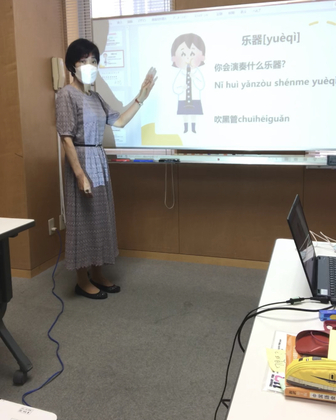

どんな楽器ができますか?

2022/06/14先日の授業では「楽器」をテーマにしました。

「どんな楽器ができますか?」

中国語では:

“你会演奏什么乐器? Nǐ huì yǎnzòu shénme yuèqì.”

‟我会弹钢琴 ,也会弹电子琴。”

私はピアノを弾くことができます。エレクトーンもできます。

‟我只能吹竖笛 。”

リコーダーくらいしかできません。

受講生のみなさんの答えはさまざまでした。

あなたはどんな楽器ができますか?

吉他 jítā ギター

小号 xiǎohào トランペット

长号 chánghào トロンボーン

长笛 chángdí フルート

萨克管 sàkèguǎn サックス

黑管 hēiguǎn クラリネット

私は中学生の頃、クラリネットをやっていたのですが、あまりうまく吹けませんでした。

楽器のできる人がうらやましい。

京都御苑に咲いていた『沙羅双樹』

2022/06/13沙羅双樹

この花、京都御苑に咲いていた『沙羅双樹』。

朝に白い花が咲き、夜には散ってしまう一日花で、花言葉は、「はかない美しさ」。

「沙羅双樹」と言えば、平家物語の冒頭に出てきますね。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。『沙羅双樹』の花の色、盛者必衰の理をあらはす。」

中国語では:

“祗园精舍钟声响,诉说世事本无常。沙罗双树之花色,表盛者必衰之理”

この世は無常であり、勢いの盛んな者もついには衰え滅びる……

この木の下にたくさんの白い花が落ちていました。

これも昨日は枝の上できれいに咲いていたのでしょう。

「はかない美しさ」を目の当たりにして、いろいろ思うことひとしきり。

夕食は「クマ」

2022/06/12夕食は「クマ」

「晩御飯に『クマ』食べようか」と主人が言うので、

「そやな、そうしようか」と私。

北海道のお土産でクマ肉の缶詰をいただいたのです。

私はかつて中国の広州に留学したことがあります。

広州は、「食は広州にあり」と言われるグルメの街です。

なにより食材がとても豊富で、テーブル以外の四つ足のものは何でも食べると言われるほど。

私もいろんな四つ足の御馳走を食べました。

でもクマについては、手のひらは食べたことがありましたが、肉は食べたことがなく今回初めてでした。

このクマの缶詰、開けても全く臭みがなく、肉も柔らかくて口に入れるとホロホロほどける感じで、

味付けもそんなに濃くもなく大和煮風で美味しかったです。

「おいしい」という中国語の表現、‟好吃 hǎochī” 以外にこんなのもありますね。

美味 měiwèi

可口 kěkǒu

香甜 xiāngtián

爽口 shuǎngkǒu 口当たりがよい(さっぱりしている)

回味无穷 huíwèi wúqióng 何度もかみしめ直すほど味わい深く感じる

外国人観光客受け入れ再開

2022/06/11外国人観光客の受け入れ再開

待ちに待った外国人観光客の受け入れ再開です。

コロナ禍前のように回復するのには、まだなおしばらく時間がかかるでしょうが、先ずはうれしい一歩です。

重启接纳海外观光游客,人们期待这将有助于日本地方经济的复苏,但游客人数远远达不到新冠疫情发生前每年3000多万人的水准。

今后,在彻底采取防疫措施的同时,能否进一步放宽限制将成为一项课题。

単語の解説:

有助于[yǒuzhù yú] …に役立つ、…に有益である。

远远[yuǎnyuǎn] (~的)はるかに遠く、はるかに。

采取[cǎiqǔ] (方針・手段・態度などを)とる、採用する、講ずる。

能否[nénɡfǒu] 能够不能够のこと、…できるかどうか。

放宽[fàngkuān] 寛大にする、緩やかにする。

日本語訳:

外国人観光客の受け入れ再開は、日本の地域経済の回復につながることが期待されますが、訪日外国人が年間3000万人を超えていたコロナ前の水準には到底及びません。

今後、徹底的に感染対策をしながら制限を緩和していけるかどうかが課題です。

嬉しい反面不安もあるのが正直なところです。

状況を見ながら、

「臨機応変の措置をとる」‟采取随机应变的措施 Cǎiqǔ suí jī yìng biàn de cuòshī”

ことが必要ではないでしょうか。

「梗」ってどういう意味?

2022/06/10梗

日本語で「梗」とは、おおむね/だいたい/凡そ/骨組みなどの意味をもつ漢字ですね。

中国語で「梗」といえば、植物の枝や茎のことが思い浮かびます。

例えば、野菜のチンゲン菜は漢字で「青梗菜」と書きます。

しかしながら、この「梗(gěng)」、今はやりのバラエティ番組やインターネット上で、違う意味でよく使われているのです。

「梗」って一体どういう意味?

この「梗」とは「オチ、笑いどころ」のこと。

たとえば、「梗を敷く」とはオチのための仕掛けをすることです。

どうして「梗」というのでしょうか?

滑稽である、笑わせる、漫才のおもしろいギャグという意味を持つ「哏gén」 と言う言葉がありますが、

この哏génと梗gěngは、発音が似ているので誤用されたそうです。

一説によると、哏génよりも梗gěngのほうが、「伏線が張ってあってユーモラス」とも。

「梗(gěng)」、バラエティ番組、アニメ、ドラマ、コミック、小説、ゲームなど流行りの人気のあるものによく出てきますので、どうぞご注目ください。

でも私はやはり「梗(gěng)」って、「青梗菜、チンゲン菜」の梗のイメージが強いです。

それは、しょっちゅう「青梗菜、チンゲン菜」を食べているからでしょうか?

どっち側通行?

2022/06/09どっち側通行?

京都の地下鉄、東西線の二条城前駅の地下通路でこのような表示が何枚も貼ってありました。

请协助左侧通行。Qǐng xiézhù zuǒcè tōngxíng.

日本では左側通行ですが、中国では右側通行です。

私は中国に行った当初は慣れなくて、何度もヒヤリと危ない目に遭いました。

なので公道では怖くて自転車に乗れませんでした。

留学を終えて日本に帰ってくると、今度は左側通行に慣れずに、自転車にも車にも乗ることができず、

車に至っては結局いまだに運転するのが怖くてペーパードライバーです。

中国の右側通行のルールは、最初は軍隊で確立されました。その昔、兵士は武器を右肩に担いでいたので、行進の際に2つの隊がすれ違うとき、ぶつからないように自然に右側を歩き、左側を対向する隊に譲っていました。 唐の時代には、「右側通行」が明文化されました。

中国語では↓↓

中国靠右行的规则最初由军队设立,古代战士都是用右肩扛着兵器,当两支队伍在行进中相遇时,为避免兵器相撞,都自动靠右行走,把左面让给迎面而来的军队。到了唐代,“右侧通行”有了明文规定。

左側通行か右側通行かは、その土地の人々の習慣に大きく関係していて、

日本、タイ、マカオ、インドネシア、東ティモール、ネパール、米領バージン諸島、スリナム以外で

左側通行の国・地域は、過去にイギリスの植民地であり、イギリスからの独立後も左側通行が継いているそうです。

いろんな色のアジサイの花言葉

2022/06/08アジサイ

アジサイの季節ですね。

アジサイの和菓子を作ってみました。

生菓子、いわゆる練り切りのきんとんです。

ちょっと、涼しそうな感じになりました。

アジサイは中国語で‟绣球花 xiùqiúhuā”

‟绣球”というのは、刺繍を施した絹の布で作った「まり」のことで、花の形がまりに似ていますね。

これが‟绣球”↓↓

様々な色のアジサイにはそれぞれの花言葉があります。

青いアジサイは美しい夢、

赤いアジサイは団らんと幸福、

ピンクのアジサイはロマンチックな幸せ、

白いアジサイは希望と光、

紫のアジサイは忠誠と永遠を表しています。

中国語では:

不同颜色的绣球花,有着不同的花语,

蓝色的绣球花花语代表美满梦幻;

红色的绣球花花语代表团聚幸福;

粉色的绣球花花语代表浪漫美满;

白色的绣球花花语代表希望和光明;

紫色的绣球花花语代表着忠贞和永恒。

アジサイを見かけた時、「あっ、この色はこういう花言葉や」という目で見るとまた楽しいものですね。

括弧の読み方

2022/06/07括弧の読み方

先日、授業で中国語の文章記号を紹介しました。

ある受講生の方からの質問:

「日本語では、

先の括弧を、始め括弧(はじめかっこ)、

後の括弧を、終わり括弧(おわりかっこ)と呼びますが、

中国語ではどういうのですか?」

问得好! いい質問ですね!

例えば、引用符、日本語では「」ですが、中国語では “ ” です。

これは会話など引用したり、強調する部分を “ ” でくくります。

はじめの方の “ は、起引号 qǐ yǐnhào や 左引号 zuǒ yǐnhào

後の方の ” は、引回号 yǐn huí hào や 右引号yòu yǐnhào

と読みます。

音声入力の時に、qǐ yǐnhàoと発声すると、“ が出てきます。

便利なので是非、試してみて下さいね。

六月の别名

2022/06/06六月の别名

今日は六月六日。

六月の和風の呼び名は「水無月」ですね。

水無月の由来には諸説あり、

水無月の「無」は「の」という意味で、

「水の月」であるとする説が有力だそうです。

中国にも六月には様々な別名があります。

例えば、荷月hé yuè

「荷」とは、「蓮(はす)」のこと。

荷月:六月三伏赤日炎炎,许多植物在酷夏的灼烤下无精打采,只有荷塘中的荷花亭亭玉立,精神抖擞,因而,便称之"荷月"

日本語訳:

六月の三伏は太陽がギラギラで、多くの植物が夏の暑さにやられてぐったりしている中、蓮池の蓮の花だけが、高くまっすぐに立って元気に満ちあふれているので、「蓮月」と呼ばれるようになりました。

(三伏とは、暑い夏季の内でも最も極暑の時期のこと)

これは旧暦の六月のことなので、「最も暑い」時期とされ、今の六月とずれていますが、

六月を「蓮月」というとは素敵な表現ですね。

マジックの動画をTikTok に投稿

2022/06/05マジック

マジックの動画をTikTok に投稿しました。

おかげさまで一日で438回再生されました。

TikTokの動画はこちらから

https://vt.tiktok.com/ZSdpkdupa/?k=1

マジックは、特殊なイリュージョンを生み出すことができます。

すなわち、迅速かつ機敏なトリックや特殊な装置によって実際の動きが隠され、観客は突然物が現れたり消えたりしたように感じ、変化が予測不可能なのです。

中国語では↓↓

魔术能够产生特殊幻影。

Móshù nénggòu chǎnshēng tèshū huànyǐng.

即以迅速敏捷的技巧或特殊装置把实在的动作掩盖起来,使观众感觉到物体忽有忽无、变化不测。

Jí yǐ xùnsù mǐnjié de jìqiǎo huò tèshū zhuāngzhì bǎ shízài de dòngzuò yǎngài qǐlái,shǐ guānzhòng gǎnjuédào wùtǐ hū yǒu hū wú、biànhuà búcè.

マジックってタネあかしされると、な~んだということがおおいですが、今日のこのマジックも実はそうなのです。

「タネもしかけもちょとあるね」

中国は広島生まれの「ゼンジ―北京」がこう言ってましたね、知る人ぞ知る、なつかしい~~。

ネットで使われる新しい略語

2022/06/04インターネットスラング

インターネットで使われる新しい言葉、いろいろありますね。

例えば、kwsk

これは「詳しく」を意味するインターネットスラングで、主に電子掲示板「2ちゃんねる」などで使われいて、

「詳しく」(kuwasiku)から母音を抜いて子音のアルファベットで表記したもの kwsk、だそうです。

中国にもこういうのあります。例えば、

awsl

「awsl 」とは、ネット上の流行語で“啊我死了”「ああ私死んだ」(à wǒ sǐ le)のピンインの頭文字をとったもので、好きな人や物に心を撃たれたという喜びの状態や、かわいいものを見たときの興奮を表すのに使われます。

「awsl」という言葉は、さまざまな幸せや喜びのシーンで使われます。

中国語では↓↓

“awsl”,网络流行词,是“啊我死了”(à wǒ sǐ le)的拼音首字母缩写,用来表示被喜欢的人事物击中内心那一刻的欢欣状态,或

用来形容对看到可爱之物时的激动心情。

“awsl”被应用于各种令人感到开心的幸福的场合。

例文:

awsl,他太帅了!(彼、とってもカッコイイ!)

これ、誰??? 这个人绝对不是我老公。(絶対に夫ではありません)念のため。

動画配信サイトの『弾幕』

2022/06/03動画配信サイトの『弾幕』

良知学舎(りょうちがくしゃ)に来ていただいている受講生のみなさん同士で、よく中国のドラマの話で盛り上がっていらっしゃいます。

先日、質問されたのが、

「インターネットで動画を見ていると、主人公に対してキャーカッコイイ!カワイイ!とか、あ~かわいそう、泣ける、など見ている人の感想などが、ダダダダダと字幕で流れるように出てくるのですが、あれって中国語で何というのですか?」

それはずばり‟弹幕”と言いますよ。

日本語でも動画で画面に浮かぶコメントは弾幕と呼ばれ、

本来は大量または少量の砲弾で繰り出す密な砲撃を意味します。

また弾幕とは、その名の通り、大量の弾丸によってできる幕で、画面上に大量の書き込みコメントが浮かぶ効果は、まるでシューティングゲームの弾幕のよう。

弾幕という言葉は、軍事用語として使われ始め、日本では弾幕射撃ゲームで盛り上がり、ACGNコミュニティでは、ニコニコ動画のコメント機能が横長の弾幕に似ていることから、後に中国でこのコメントが‟弹幕”と呼ばれるようになりました。

ACGNとは、中国語圏において主に用いられる日本の二次元文化の総称です。

(アニメーション(Anime)、漫画(Comic)、ゲーム(Game)、小説(Novel)の頭文字から)

中国語のピンインではdànmùと発音しますが、tánmùと誤読する人もいるようです。

受講生の方:「わかりました、私、ドラマ自体もみていますが、この‟弹幕”を読むのが楽しいのです」

そうですね、人の感情や感想を短く表しているので、とっても勉強になりますね。

良知学舎での中国語の対面授業、ウイングス京都でやっています。

一度見学に来てください。

『京都を巡る中国語 オンラインレッスン体験』

2022/06/02『京都を巡る中国語オンラインレッスン体験』

昨日は『京都を巡る中国語オンラインレッスン体験』にご参加いただきました。

受講生の方は、中国に滞在した経験があるとのことで、基礎がしっかりしていて、発音も少し気をつけるととても良くなり、上達の早さに驚きました。

「いい学びタイムになりました」との感想をいただきました。

ご参加ありがとうございました。

中国語、少しでも話せれば楽しいし役に立つと思いませんか。

良知学舎では中国語のオンラインレッスンを行っています。

まずは体験会にご参加下さい。

初めてでも自分の名前が中国語で言えるようになりますよ。

無料ですので是非ご参加下さい。

6月の開催日時

6月9日(木) 14時〜14時30分

6月14日(火)20時〜20時30分

6月16日(木) 11時〜11時30分

6月22日(水) 14時〜14時30分

6月29日(水)20時〜20時30分

お申込はこちらから(カレンダーからご都合の良い日を選んでクリックしてください)

ご参加お待ちしてます♪

京都を巡る中国語ツアーレッスン

2022/06/01京都を巡る中国語ツアーレッスン

昨日は『伏見稲荷大社編』で開催

10時にJR稲荷駅に集合した頃に、ちょうど雨が止みました。

受講生の方は、伏見稲荷大社に来るのが初めてで、熱心に聞いて下さいました。

ご参加ありがとうございました。

ひとつ質問されたのが、「油揚げはどうして稲荷(いなり)というのですか?」

问得好! いい質問ですねぇ。

日本では古くから農耕をしていました。農作物を荒らすネズミはとっても迷惑。そのネズミを好んで食べる狐は人々から崇(あが)められていました。

地域によっては狐の巣穴の前に、狐の好物であるネズミを油で揚げた「ネズミの油揚げ」を置いていく習慣があったそうです。

狐は雑食ですので油で揚げたネズミも食べていたのでしょう。ネズミのから揚げ?こわ~~い

その後、仏教が日本に伝わり、肉を食べたり殺生するのは良くないという思想が広まり、

ネズミを油で揚げた「油揚げ」ではなく、薄切りにした豆腐を油で揚げた「油揚げ」を供えるようになりました。

農業の神様を祀る稲荷神社では狐が神の使いとして祀られています。

狐の好物といわれる油揚げをお供えすることから、油揚げを使った料理を「稲荷(いなり)」と呼ぶようになったのだそうですよ。

中国ではよく野生動物を食べます。

私が留学していた広州は、さすがに「食は広州にあり」と言われるだけあって色々な動物が普通のレストランでも食べることができ、ここは動物園かと思うほどのにおいがしたことが思い出されます。

伏見稲荷大社ではこれも有名ですね。↓

ウズラとスズメの串焼き!ちょっとグロい!?

-

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

-

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

-

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って