- ホーム

- ブログ

ブログ

京都の文化とともに楽しむ中国語勉強会

2025/06/16京都の文化とともに楽しむ中国語勉強会

みなさん、こんにちは。 大家好!

先日、京都の喫茶店の2階スペースをお借りして、中国語の勉強会を開催しました。

この場所は、普段は和菓子体験が行われている落ち着いた雰囲気のある空間です。

今回のテーマは、京都・宇治の世界遺産「平等院」です。

まずは宇治の平等院を紹介する中国語のビデオを鑑賞し、その中に出てくる字幕を一文ずつ読んで、意味を把握していくという形式で進めました。

たとえば、″集于一堂″という成語が出てきました。

この中で、「集」は集まる、寄り集まるという意味を表し、「于一堂」は一つの場所に、ということを指しています。

この成語は、人々が何らかの共通の目的や関心のために一箇所に集まり、団体やグループを形成することを表現する際によく使われます。

また、″导航(dǎoháng)″という単語が登場しました。いわゆる「ナビゲーション」のことで、位置を特定し、経路を計画し、物体や人を出発地点から目標地点へ移動させる過程と技術を指します。

さらに、ビデオの内容に登場する用語や表現なども含めて、参加者の皆さんと一緒に「これはどんなニュアンス?」「日本語で自然に言うとどうなる?」といった議論を交えながら、深く学び合うことができました。

勉強のあとは、お楽しみのおやつタイムです。

この日は、6月の京都を代表する和菓子「水無月(みなづき)」を用意しました。

三角形のういろうに小豆がのったこのお菓子は、「夏越の祓(なごしのはらえ)」という行事にちなんだもので、古くから「暑さに負けず、元気に夏を過ごせますように」という願いを込めて食べられてきました。

「初めて食べたけれど、とても美味しい!」「見た目も涼しげですね」といった感想があちこちから聞かれ、言葉だけでなく文化や季節感を共有できる喜びを感じました。

今回は少人数での開催でしたが、参加者の皆さんと距離が近く、会話も自然に弾みました。

今後も京都の魅力を活かした、楽しく、学びのある中国語勉強会を定期的に開いていけたらと思っています。

京都で楽しく学ぶ!実践中国語教室の魅力

2025/06/15京都で楽しく学ぶ!実践中国語教室の魅力

みなさん、こんにちは。 大家好!

私たちの中国語教室は、ただの教室ではありません。

実生活の中で中国語を「使いながら」「楽しみながら」学べる、ユニークな学習体験を提供しています。

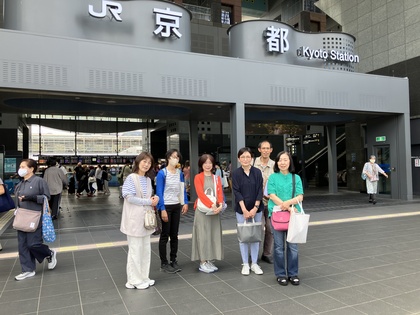

先日、金曜中級クラスの皆さんと一緒に京都駅ビルへフィールドトリップに行ってきました。

その様子を少しご紹介します。

京都駅ビルで「生きた中国語」を学ぶ

今回の授業では、京都駅ビルを舞台に、実践的な中国語学習を行いました。

京都駅は、観光客も多く、多言語が飛び交う場所。

中国語の看板や案内表示がいたるところにあります。

生徒の皆さんには、看板の中国語を読んでもらい、発音練習をしてもらいました。

例えば、「改札」は"检票口(jiǎnpiàokǒu)"、「きっぷ売り場」は〝售票处(shòupiàochù)」″、など、日常でよく見る単語をその場で確認。

実際に目で見て、声に出すことで、単語が頭に残りやすくなります。

観光案内所では、中国語の地図やパンフレットを入手。

スタッフに簡単な中国語で質問する練習もしました。

実践的なフレーズをその場で使うことで、自信もつきます。

ちいかわから建築まで!多彩なトピックで楽しく

京都駅ビルには、話題のキャラクター「ちいかわ」のグッズショップもあります。

ここでは、「ちいかわ」が中国語で何と呼ばれるかを学びました。

答えは「吉伊卡哇(Jí yī kǎ wā)」や「小可爱(xiǎokěài)」。

「吉伊卡哇(Jí yī kǎ wā)」は音訳そのもので、「小可爱(xiǎokěài)」は、直訳すると「小さな可愛いもの」で、このネーミングに生徒さんたちも「可愛すぎる!」と大盛り上がり。

ポップカルチャーを通じて中国語を学ぶのは、楽しみながら語彙を増やす絶好の機会です。

さらに、京都駅ビルの屋上では、建築ファンにもたまらない学びの時間。

京都駅の設計者である原廣司氏が、設計コンペ時に提出した「京都駅改築設計競技 設計要旨説明書」の中国語訳を紹介しました。

専門的な建築用語や、原氏のデザイン哲学を中国語で読み解くことで、普段の会話とは一味違う中国語に触れました。

屋上から見える京都タワーや市内のパノラマを一望した後は、「空中経路(kōngzhōng jìnglù)」を通って東側に移動。

視覚と結びついた学びが深まりました。

生徒さんの声:「野外授業が楽しい!」

今回のフィールドトリップに参加した生徒さんからは、たくさんの嬉しい感想をいただきました。

- 「教室の中もいいけど、野外授業は本当に楽しい!実際に使う場面を想像しながら学べるのがいいです。」

- 「ちいかわの中国語名や看板の読み方が覚えやすかった!次回も楽しみです。」

- 「京都駅の建築について中国語で学べるなんて、こんな授業は他にない!」

実際の場所で、目で見て、耳で聞いて、口で話す――この「五感を使った学習」が、私たちの教室の大きな特徴です。

テキストや教室の中だけでは得られない「生きた中国語」を、楽しく自然に身につけられます。

私たちの教室では

- 実践的な学び:日常生活や旅行で使えるフレーズを、実際の場面で練習。

看板や地図、ショップでの会話など、リアルなシーンで中国語を活用します。

- 多彩なテーマ:ポップカルチャーから建築、歴史まで、興味を引くトピックを通じて語彙や表現を学びます。

飽きることなく、好奇心を刺激します。

- 楽しい雰囲気:生徒同士の交流や、野外授業のワクワク感で、モチベーションが続く!

「学ぶのが楽しい」と感じられる環境を大切にしています。

- 経験豊富な講師:中国語教育のプロフェッショナルが、初心者から上級者まで、一人ひとりに合わせた指導を提供します。

次回のフィールドトリップもお楽しみに!

今回の京都駅ビルでの授業は、大好評のうちに終了しました。

生徒の皆さんからは「次はどこに行くの?」「また違う切り口で学びたい!」と、早くも次回への期待の声が!

私も、もっと新鮮で面白い授業を企画中です。

例えば、京都の寺社で中国語の歴史解説に挑戦したり、ガチ中華料理店で本場の料理を注文しながら学ぶなど、アイデアは無限大。

毎回新しい発見がある授業で、あなたの中国語力をぐんぐん伸ばしましょう!

今すぐ中国語の旅を始めよう!

私たちの中国語教室は、単なる言語学習を超えた「体験」を提供します。

京都の街を舞台に、楽しく、深く、実践的に中国語を学びたい方、ぜひ一緒に学びましょう!

初心者から上級者まで、どんなレベルの方も大歓迎です。

無料体験レッスンも随時開催中。詳細はウェブサイトまたはお電話でご確認ください。

ミッション:インポッシブルの中国語タイトルの魅力

2025/06/03ミッション:インポッシブルの中国語タイトルの魅力

みなさん、こんにちは。 大家好!

先日、受講者の方が「ミッション:インポッシブルの新作を見てきた!」と興奮気味に話してくれました。

その際、「そういえば、なぜこの映画は中国語で『碟中谍』と訳されているんだろう?」と質問されました。

確かに、映画の英語タイトル「Mission: Impossible」を直訳すれば「不可能な任務」となるはずですが、中国語ではなぜか「碟中谍」。

このユニークな翻訳には、映画の内容と文化的な工夫が詰まっているようです。

『碟中谍』の由来とその魅力

『ミッション:インポッシブル』シリーズの第1作(1996年、ブライアン・デ・パルマ監督)は、スパイ映画の金字塔として知られています。

映画を見た方ならご存じの通り、物語の中心には極秘のスパイ名簿が記録された「ディスク」が登場します。

このディスクを巡って、敵味方が熾烈な争奪戦を繰り広げるのが物語の核です。

この重要な小道具に着目し、英語タイトルの「Mission: Impossible」を直訳するのではなく、「碟中谍」という意訳になりました。

「碟中谍」の「碟」は「ディスク」を、「谍」は「スパイ」を意味します。

直訳すると「ディスクの中のスパイ名簿」。

この翻訳は、物語の核心である「ディスクに隠されたスパイのリスト」を直接的に表現しており、映画の内容を的確に伝えると同時に、語感のリズムが良いという利点があります。

3文字の短いフレーズは、中国語話者の耳に心地よく響き、記憶にも残りやすいのです。

もし「不可能な任務」と直訳していたらどうでしょうか? 確かに「Mission: Impossible」の意味を忠実に伝えますが、物語の具体的な内容を想像しづらく、抽象的すぎる印象を与えるかもしれません。

例として、映画『Inception』(2010年)を考えてみましょう。英語の「Inception」を直訳すれば「奠基(基礎を築く)」となりますが、これでは夢を盗むという映画の核心が伝わりません。

実際には『盗梦空间(夢泥棒の空間)』と意訳され、映画の内容が一気にわかりやすくなりました。

『碟中谍』も同様に、物語の鍵となる「ディスク」と「スパイ」に焦点を当てたことで、観客に内容を直感的に伝えることに成功したのです。

ただし、面白い誤解も生まれました。

『碟中谍』は一部で「スパイの中のスパイ」「エージェントの中のエージェント」と解釈されることがあります。

これは「谍」がスパイを指すため、シリーズが進むにつれて「究極のスパイ」を象徴するタイトルとして受け取られるようになったのでしょう。

しかし、元々の意図はあくまで「ディスクの中のスパイ名簿」です。

この誤解が、かえってタイトルに深みと魅力を加えているのかもしれません。

シリーズが進むにつれて変わる「小道具」

シリーズが進むと、物語の中心となる小道具が「ディスク」から変化していきます。

例えば、第2作(2000年、ジョン・ウー監督)では、争奪戦の対象は「ディスク」ではなく「ウイルス」に変わりました。

このウイルスは生物兵器に関連するもので、物語の緊張感を高める重要な要素です。

もし第2作も中国語タイトルで一貫性を保つなら、『毒中谍(ウイルスの中のスパイ)』と訳すべきだったかもしれませんね。

「毒」はウイルスや毒物を意味し、物語の核心を捉えたタイトルになるでしょう。

同様に、第3作(2006年、J・J・エイブラムス監督)では、謎のオブジェクト「ラビッツフット」が物語の中心となります。

この名前から、『兔中谍(ウサギの中のスパイ)』と名付けることもできたかもしれません。

少しユーモラスに聞こえますが、こうした意訳はシリーズの各作品の特徴を強調し、観客の好奇心を掻き立てる効果があります。

翻訳の文化的な工夫と学び

『碟中谍』という翻訳は、単なる言葉の置き換えを超えて、映画の内容を文化的・言語的に最適化する工夫の結晶です。

中国語の翻訳では、語感やリズム、文化的背景を考慮して、観客にとって親しみやすく、内容が伝わりやすい表現が選ばれます。

これは、中国語学習者にとっても興味深いポイントです。

言語を学ぶ際、単語や文法だけでなく、その背景にある文化や表現のニュアンスを理解することが重要です。

例えば、中国語では3文字や4文字の熟語が好まれる傾向があります。

『碟中谍』の3文字は、簡潔で力強く、映画のスリリングな雰囲気をよく表しています。

また、映画のタイトル翻訳は、観客に物語の核心を一瞬で伝える必要があります。

『盗梦空间』や『碟中谍』のように、内容を象徴するキーワードを選び、短く印象的なフレーズにまとめる技術は、翻訳の芸術とも言えるでしょう。

教室での学びに活かす

この話を教室でシェアしたところ、受講者の方々は「なるほど、翻訳って奥深い!」と興味津々でした。

『碟中谍』の由来を知ることで、中国語の語感や文化的背景に目を向けるきっかけになったようです。

映画のタイトルを通じて、単語の意味だけでなく、どのように言葉が組み合わさって物語を表現するのかを考えるのは、言語学習の楽しい一面です。

次回の授業では、皆さんに好きな映画の中国語タイトルを調べてきてもらい、その背景や翻訳の工夫についてディスカッションする予定です。

『ミッション:インポッシブル』のように、タイトル一つにも物語と文化が詰まっていることを、ぜひ皆さんにも感じてほしいと思います。

あなたのお気に入りの映画の中国語タイトルは、どんな物語を教えてくれるでしょうか?

-

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!

中国語初心者必見、上野パンダ返還ニュースで学ぶ!大家好、みなさん、こんにちは。今日は「上野動物園のパンダ返還」

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その1大家好、みなさん、こんにちは。中国語を学んでいると、ある日ふ

-

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2

「四字熟語」をマスターする中国語学習のコツ その2大家好、みなさん、こんにちは。今回は超実践編として、二条城で

-

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ

中国語初心者も沼る!中国ドラマで学ぶジャンルと中国語学習のコツ大家好、みなさん、こんにちは。先日、対面レッスン

-

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化

【中国語初心者必見】パンダから学ぶ中国語&中国文化大家好、みなさん、こんにちは。上野動物園の双子パンダ、帰って